JUIN 2024Note Ce document est rédigé à l'attention de tou·tes les enseignant·es et éducateur·rices de secondaire. Il propose différentes pistes de réflexion parmi lesquelles choisir afin de mener une discussion de 15 minutes (ou plus si le...

Les élections du 9 juin : et après ?

JUIN 2024

Note

Ce document est rédigé à l’attention de tou·tes les enseignant·es et éducateur·rices de secondaire. Il propose différentes pistes de réflexion parmi lesquelles choisir afin de mener une discussion de 15 minutes (ou plus si le contexte le permet).

Une fiche Questions Vives ne contient pas de position de nature politique et elle n’engage pas les partenaires à titre individuel.

Les faits

L’issue du triple scrutin du 9 juin est connue. Verdict ? Une nette tendance à droite, même si les résultats sont contrastés. L’abstention bat également un nouveau record : plus d’un million d’électeurs (12,5 %) ont boudé les bureaux de vote.

En Belgique francophone, le MR sort grand gagnant des urnes. Le parti libéral se hisse à la première place en Wallonie (29,6 % des voix) et à Bruxelles (21,5 %). Arrivé 2e, le PS perd quelques plumes, avec 23,2 % des voix au sud du pays et 18,3 % dans la capitale. De retour après cinq ans d’opposition, Les Engagés progressent partout : ils se classent 3e en Wallonie (20,7 %) et 4e à Bruxelles (8,9 %), derrière le PTB qui récolte 17,3 % des suffrages dans la capitale. Au sud du pays, il décroche la 4e place (12,1 %). Reste Ecolo, grand perdant des élections, qui recule partout, avec 7 % en Wallonie et 8,2 % à Bruxelles.

A la suite de ces résultats, le MR et Les Engagés ont décidé de s’allier à tous les niveaux de pouvoir. En Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on se dirige dès lors vers une coalition de centre-droite. Le PS, lui, a fait le choix de l’opposition.

Le Vlaams Belang, deuxième parti de Flandre

Alors que les sondages prédisaient une percée du Vlaams Belang, la N-VA reste maître du jeu (23,9 %) au parlement flamand.

En progression, le Vlaams Belang (22,7 %) représente la deuxième force politique de Flandre, devant les socialistes de Vooruit (13,8 %), les sociaux-démocrates du CD&V (13 %), les libéraux de l’Open Vld(8,3 %), ainsi que les partisans du PVda (8,3 %) et de Groen (7,3 %). Le parti libéral du Premier ministre sortant, Alexander De Croo, subit la plus lourde défaite.

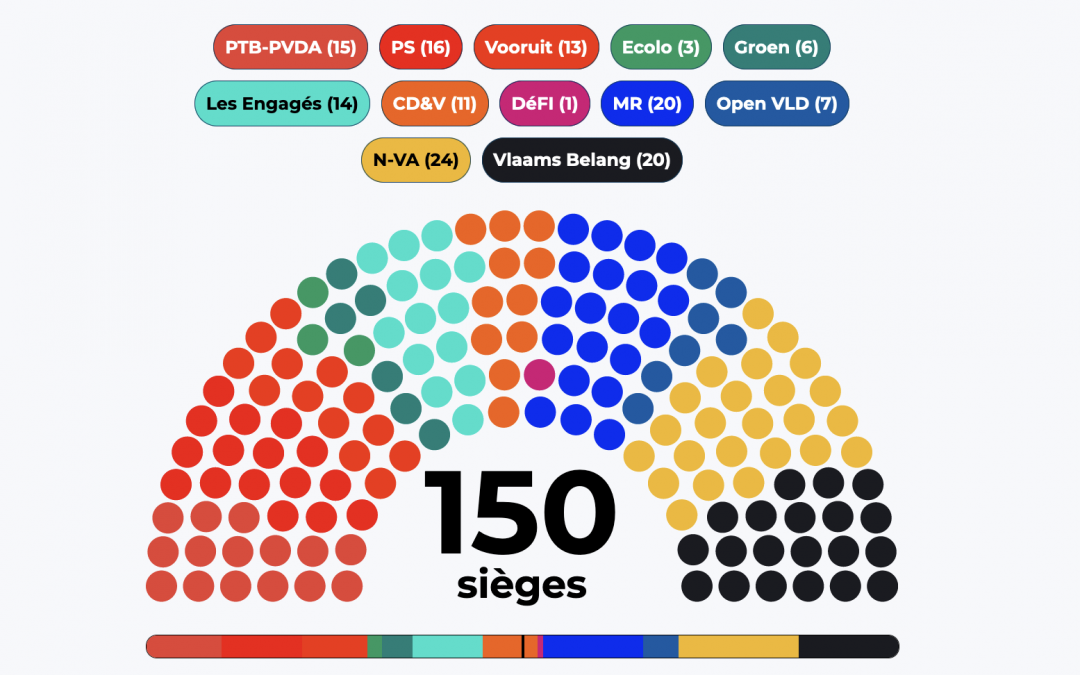

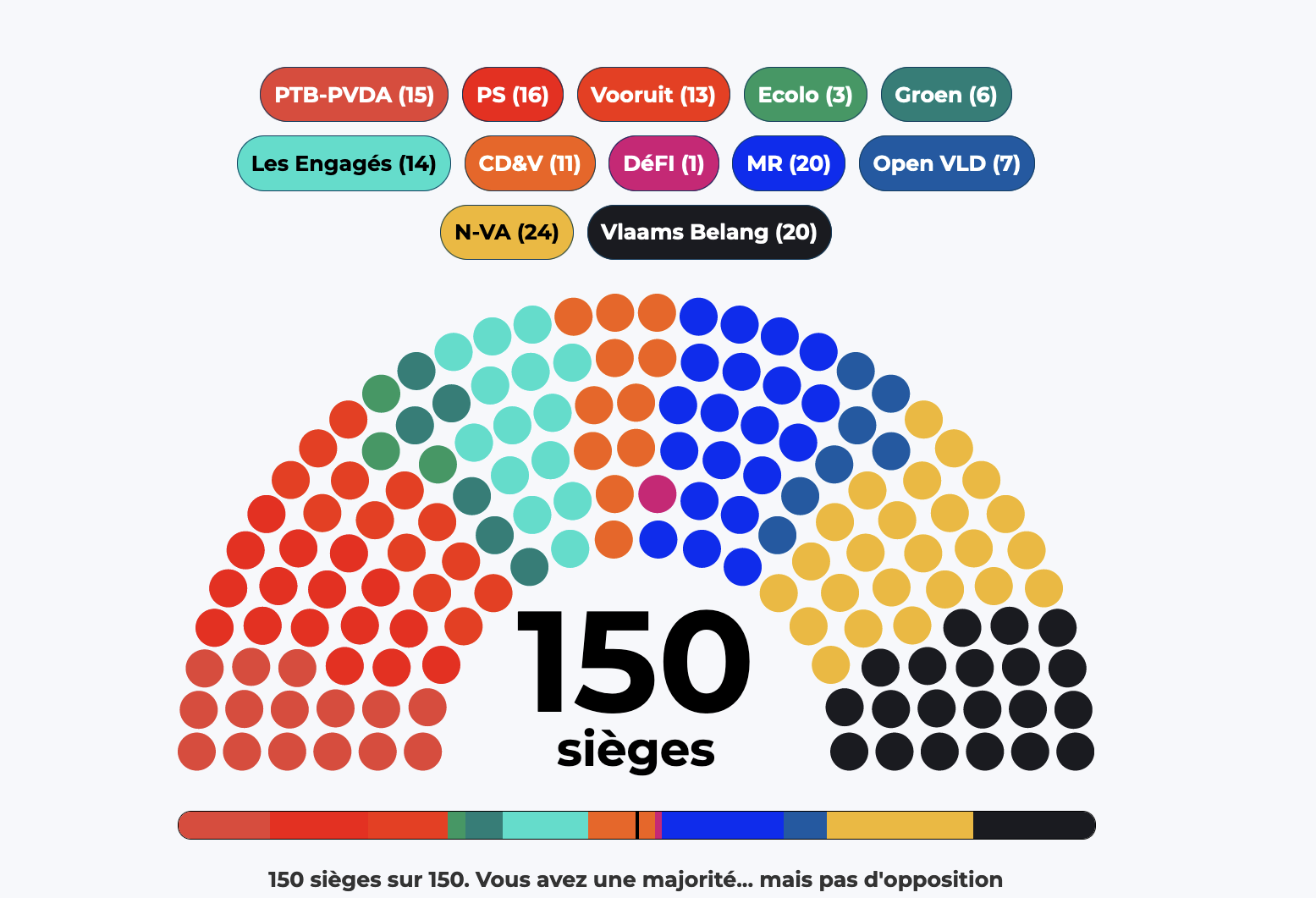

N-VA et MR en pole position au fédéral

Avec des résultats similaires au niveau fédéral, la N-VA et le MR devraient jouer un rôle prépondérant dans la prochaine coalition. Qui seront leurs alliés ? La question n’est pas encore tranchée à ce jour. Mais une chose est sûre : la participation du Vlaams Belang reste actuellement exclue (malgré ses 20 sièges à la Chambre) en raison du cordon sanitaire.

Montée importante des extrêmes et déroute écologiste en Europe

En Europe, le Parti populaire européen (PPE) et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) se maintiennent, rendant possible la reconduction de la coalition sortante avec les libéraux de Renew, même affaiblis. Cependant, plusieurs formations d’extrême droite ont réalisé une percée notamment en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche, provoquant au passage la dissolution de l’Assemblée nationale française. Les écologistes enregistrent un net recul.

Florence Marot

Penser les faits : quelques pistes

Faire son choix

Les électeurs et électrices ont fait leur choix. Si vous avez voté, par quels moyens/médias (parents, amis, journaux, TV, radio, réseaux sociaux) avez-vous recueilli l’information pour faire votre choix ? (Lecture de médias, visionnage d’émissions, discussion avec les parents et ami·es). Quels avantages et inconvénients avez-vous vus à ces moyens de vous informer ? Quels sont les moyens qui ont été déterminants ?

Vous êtes-vous basé·es sur des valeurs pour faire votre choix ? Si oui, laquelle ou lesquelles ? (Projet collectif, individuel, solidaire, inclusif, basé sur la prospérité, le mérite, etc.) Quels éléments (valeurs, contenu du programme, personnalité des candidat·es, etc.) avez-vous mobilisé pour faire votre choix ? Pourquoi ? Avez-vous trouvé dans les partis votre projet de société idéal ?

De la politique de diverstissement – Politainment

Durant la campagne électorale, de nombreuses émissions TV et contenus sur les plateformes des réseaux sociaux ont mis en scène des hommes et femmes politiques. Du simple débat dans un cube de verre devant le Parlement wallon, à l’interview d’un président de parti dans une montagne russe, en passant par la discussion avec des hommes et femmes politiques en pyjama, différents médias ont proposé des contenus divers et variés à la frontière de l’information et du divertissement (« infotainment » ou « politainment »).

Avez-vous regardé un ou plusieurs de ces programmes/contenus ? Vous ont-ils permis de mieux comprendre les enjeux de la politique ? En quoi cela vous a-t-il influencé ?

Pensez-vous que le fait de voir des personnalités politiques s’amuser et être des citoyen·nes comme tout le monde leur apporte un capital sympathie qui leur permet de gagner plus de voix des électeur·trices ?

Certains partis mettent dans leur liste des personnalités populaires. Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous qu’il s’agit là d’une manière, pour les partis de faire des voix ? Vaut-il mieux que nos élu·es soient des « professionnel·les de la politique » ou des personnes sans expérience politique, mais plus représentatives de la diversité de la population ? Qu’est-ce qui a le plus d’importance dans votre choix : les valeurs générales défendues par un parti, son programme ou la personnalité de ses candidat·es ?

Agressivité

Certaines personnalités politiques se montrent très critiques à l’égard de leurs concurrent·es. Elles peuvent formuler des critiques très féroces à l’encontre des idées des autres et, parfois, faire preuve d’une certaine agressivité à l’égard des autres hommes et femmes politiques. On a vu des débats entre interlocuteur·trices qui ne cessaient de s’interrompre et de s’invectiver.

Pensez-vous que l’agressivité soit inhérente à ce type d’exercice ? Qu’elle y apporte un plus ? Ou un moins ? Pensez-vous qu’on peut «faire carrière» en politique si on veut s’accrocher à une posture respectueuse, pacifiée ? L’opposition de différentes idées doit-elle forcément passer par la violence ?

« Je m’en fous »

Si on ajoute à l’abstention les votes blancs et les votes en faveur du parti blanco, on atteint 18,6 % de personnes qui n’ont pas soutenu un parti ou un ou plusieurs candidat·es.

Que pensez-vous du fait que le vote soit obligatoire en Belgique ? Pourquoi dire qu’on se désintéresse de la vie politique attire-t-il habituellement des critiques/est mal vu par la collectivité ? Pourquoi n’aurait-on pas le droit de vivre sans se soucier de ces questions ? Pensez-vous qu’un·e ministre, par exemple, est plus légitime si une part importante de la population a pris part au vote ?

La majorité définit-elle ce qui est juste ?

Au cours des élections s’affrontent – au travers de partis – des conceptions différentes de ce qui est souhaitable, de ce qui est juste. Tel parti estime qu’il faut privilégier le bien-être de la population actuelle ; tel autre qu’il faut prioritairement veiller aux conditions de vie des générations futures. Tel parti estime qu’il n’est pas juste que les personnes inactives aient des conditions de vie proches de celles qui se fatiguent au travail ; tel autre qu’il faut se montrer solidaire avec les personnes qui rencontrent des difficultés dans la vie.

Qu’est-ce que la justice (au sens de ce qui est juste) ? Pourquoi ne sommes-nous pas forcément d’accord sur ce qui est juste ? Peut-on dire que ce qui est juste est ce que la majorité trouve juste ? Se trompe-t-on si on n’a pas la même représentation de ce qui est juste que la majorité de la population ?

Démocratie et État de droit

L’état de droit est un principe fondamental selon lequel toutes les institutions et individu·es, y compris le gouvernement, sont soumis aux lois établies et doivent les respecter. Personne n’est au-dessus de la loi et les décisions et actions des autorités doivent garantir la protection des droits fondamentaux des citoyen·nes.

La sagesse du peuple n’est pas toujours suffisante. Les élections démocratiques ne mettent pas une société à l’abri de décisions choquantes, inacceptables. L’exemple le plus habituel consiste à rappeler qu’Hitler est arrivé au pouvoir par la voie des urnes et que cela n’a pas empêché les pires exactions.

D’un côté, les élu·es disent : « Je suis élu·e, je représente le peuple et rien n’est plus important que la volonté du peuple. Donc je peux décider ce que je veux. » De l’autre côté on lui répond : « Non. Même le peuple ne peut pas enfreindre les droits fondamentaux des personnes qui s’imposent à tous les gouvernements. Vous pouvez gouverner, mais en respectant ce cadre. » Qu’en pensez-vous ?

« Le pouvoir politique a-t-il tous les droits ou doit-il se soumettre à certaines règles ? » « Que penser de gouvernements qui ne respecteraient ni la loi ni les décisions de justice qui les condamnent ? »

Normalisation de l’extrême droite

Il y a eu, dans l’Histoire, des périodes sombres au cours desquelles on associait aux gens (les femmes, les personnes racisées, les juifs, etc.) des caractéristiques prétendument liées aux catégories auxquelles ils et elles appartenaient. Cela a eu pour effet des discriminations dont certain·es étaient victimes (comme dans le cas de l’esclavage ou dans celui de la Shoah) et dont d’autres ont tiré profit.

La violence des exactions commises pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des idées d’extrême droite ont été poussées à leur paroxysme, a eu pour effet un rejet massif de ces idées simplistes et dangereuses. Le cordon sanitaire est un exemple de cette réaction, du besoin de se protéger contre ces idées jugées toxiques en raison de la violence liée à leurs conséquences concrètes.

L’extrême droite se caractérise par (i) une conception profondément inégalitaire de la société qui accorde une importance majeure aux différences qu’ils voient entre les races, les ethnies, les sexes, les religions, les orientations sexuelles et identités de genre, etc. ; (ii) une vision nationaliste qui soit réclame l’indépendance, soit appelle à plus d’homogénéité sur le territoire ; et (iii) remet radicalement en cause des éléments fondamentaux de nos démocraties tels que l’état de droit, l’équilibre des pouvoirs, les droits des minorités, etc.). (1)

En étant reprises par certains partis « traditionnels », pensez-vous que les idées d’extrême droite ont percolé dans la société, et apparaissent aujourd’hui comme « normales », par exemple en matière de politique migratoire, en matière de justice, en matière sécuritaire, sur les questions identitaires et sur les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ ?

Comment expliquer que des idées qui étaient inacceptables hier semblent plus acceptables aujourd’hui ?

Pensez-vous que, au nom de la liberté d’expression, toutes les idées se valent et doivent pouvoir être exprimées librement, même celles qui sont basées sur des contre-vérités et/ou sèment la haine entre les personnes ?

Pensez-vous que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la normalisation des idées extrêmes ? Sont-ils un lieu privilégié pour le développement de ce type d’idées ?

(1) Selon Benjamin Biard, du CRISP et professeur invité à l’UCL. https://www.centreavec.be/publication/ce-dont-lextreme-droite-est-le-nom/

En dehors des élections

En démocratie, le pouvoir des citoyen·nes ne s’arrête pas au seul moment des élections. Ils et elles conservent le droit de faire entendre leur voix, par exemple en s’adressant directement à leurs parlementaires pour leur faire connaître leur opinion (interpellations politiques), en soutenant des organisations dites « de la société civile » via du volontariat dans des associations, en signant des pétitions en participant à des manifestations ou à des actions de désobéissance civile, ou encore via des changements de comportements individuels, etc.

Que pensez-vous de ces modes d’action ? Dans quelle mesure est-ce important pour vous ou non de vous investir dans ce type de démarche ? Voyez-vous le fait d’aller voter comme un engagement citoyen ?

Pour en savoir plus :

Élections 2024 – https://www.rtbf.be/elections-2024

Des coalitions difficiles… mais pas impossibles : tentez de créer des majorités dans les différents parlements avec notre module interactif –https://www.rtbf.be/article/arriverez-vous-a-former-des-coalitions-mettez-vous-dans-la-peau-d-un-formateur-de-gouvernement-avec-nos-simulateurs-de-majorites-11386867

L’extrême droite partout – https://www.revuepolitique.be/lextreme-droite-partout/

Le cordon sanitaire est-il démocratique ? – https://www.rtbf.be/article/le-cordon-sanitaire-est-il-democratique-11120439

Sources :

- Au-delà du millions d’électeurs, le taux d’abstention a battu ce dimanche son record de 2019 – rtbf.be https://www.rtbf.be/article/federal-au-dela-du-million-d-electeurs-le-taux-d-abstention-a-battu-ce-dimanche-son-record-de-2019-11386769

- Résultats élections 2024. Parlement fédéral – rtbf.be https://www.rtbf.be/elections-2024/resultats?parlement=federal

- Des coalitions difficiles… mais pas impossibles : tentez de créer des majorités dans les différents parlements avec notre module interactif – rtbf.be https://www.rtbf.be/article/arriverez-vous-a-former-des-coalitions-mettez-vous-dans-la-peau-d-un-formateur-de-gouvernement-avec-nos-simulateurs-de-majorites-11386867

- Elections 2024 : le PS fait le choix de l’opposition à tous les niveaux de pouvoir, « une conséquence logique » – rtbf.be https://www.rtbf.be/article/elections-2024-le-ps-fait-le-choix-de-l-opposition-a-tous-les-niveaux-de-pouvoir-11387131

- Montée des extrêmes, recul des écologistes… : analyse des résultats des élections européennes par pays https://www.rtbf.be/article/elections-europeennes-les-premiers-sondages-donnent-l-extreme-droite-en-progression-en-autriche-11386347

- Ce dont l’extrême droite est le nom – centreavec.be https://www.centreavec.be/publication/ce-dont-lextreme-droite-est-le-nom/

Crédit photo : RTBF

Les élections du 9 juin : et après ?

Conflit Israël – Territoires palestinies occupés

NOVEMBRE 2023AVERTISSEMENT Le sujet abordé est sensible et nécessite une grande prudence. Nous ne pouvons être tenus responsables des difficultés qui pourraient en résulter. Ces fiches sont un appui pédagogique destiné à développer la réflexion...

ChatGPT : Pour le pire ou pour le meilleur ?

Mars 2023Cette fiche est rédigée à l'attention des tou·tes les enseignant·es et éducateur·rices de secondaire. Elle propose différentes pistes de réflexion parmi lesquelles choisir afin de mener une discussion de 15 minutes (ou plus si le...